韓国映画の快進撃

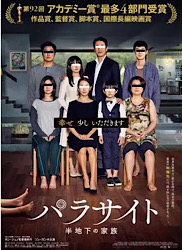

この前、地上波で韓国映画『パラサイト 半地下の家族』が放映していたのにたまたま気づいて、だいたい3分遅れくらいで見始めました。

この前、地上波で韓国映画『パラサイト 半地下の家族』が放映していたのにたまたま気づいて、だいたい3分遅れくらいで見始めました。

実を言うと僕は映画嫌いです。

正確に言えば映画館嫌いなのかもしれませんが、

どうにも映画を見る意欲に乏しく、普段は目についたものをテレビで流して見るくらいなのですが、

さすがに『パラサイト』は、カンヌ国際映画祭でパルムドールに選ばれ、第92回アカデミー賞で作品賞をはじめ4部門を制覇した名作です。

暇があったら見てしまうものではあります。

たいした期待も持たずに見始めましたが、早めから観客を引き込むような巧みな作りで、最後までおもしろく見てしまいました。

僕はその程度の観客なので、映画にも詳しくありませんし、ポン・ジュノ監督の他の作品も全く知りません。

(後で調べてみたら、『グエムル 漢江の怪物』はCMを見た記憶がかすかにありました)

でも、この作品を見たら少し言ってみたいことが出てきました。

韓国に対する好き嫌いは別として、ある程度客観的な目で見ていくと、

映画やドラマに関しては、日本より韓国の方がクオリティの高いものを作っていると思います。

僕は以前に韓国の恋愛ドラマがなぜ日本の恋愛ドラマよりおもしろいのかを文章にしたことがあるのですが、

今やそこで書いた韓国ドラマのエッセンスを日本のドラマも真似するようになっています。

NiziUなど、グループアイドル界でも韓国の方法論を日本が後追いしているのが現状です。

(日本のアイドルにはBTSのようにビルボードで1位になる日は来ないでしょうが)

僕は読んでいないのですが、書店の外国文学の棚を見ているだけでも、韓国作家の本が増えた気がします。

マンガやアニメに関しては、まだ日本がリードを保っていると思いますが、

市場の狭いところで勝っているだけにも思えます。

まあ、この種の議論は感情的になる人もいるでしょうから、客観的評価というより僕の個人的感想ということでも構いません。

どんなに国内で大声を出しても、国際評価がついてこなければ虚しいだけですけどね。

斎藤幸平の論考やインタビュー本を、僕はだいぶ前から何度か取り上げています。